A子

A子どうしてお盆があるの?

お盆は何をする行事なの?

こんな疑問をもったことはありませんか?

お盆は日本の夏に欠かせないご先祖様を迎え供養する大切な行事ですが、その由来や意味を知らずに過ごしている人も多いかもしれません。

本記事では、お盆の基本的な意味や歴史をわかりやすく禅宗僧侶の資格を持つ私が解説します。

またお盆の代表的な行事や地域ごとの風習、現代の過ごし方についても紹介します。

この記事を読めばお盆の歴史や意味を深く理解できるようになるでしょう。

お盆の由来と歴史

お盆の由来

お盆は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」の略称で、仏教の経典『盂蘭盆経』に由来する行事です。

この経典には次のように書いてありました。

ある日、釈迦の弟子である目連尊者(もくれんそんじゃ)は神通力によって、亡き母が餓鬼道(がきどう)に落ちて苦しんでいる姿を見つけます。

彼が釈迦に救う方法を尋ねると、「7月15日に僧侶たちと供養を施せば、母を救うことができる」と教えられました。

目連尊者はその教えに従い供養を行い、母親は無事に極楽浄土へ導かれたとされています。

この供養が盂蘭盆会という行事になりました。

お盆の歴史

もともと盂蘭盆会はインドの仏教徒が行っていた、亡くなった人々の霊を供養するための儀式でした。

これが中国に伝わり、日本には飛鳥時代(592年 〜710年)に仏教と共に伝来します。

仏教の考えと日本古来の祖霊信仰(先祖を敬う信仰)が混ざり合い、現在のお盆の形になったといわれています。

明治以降は新暦の採用により農繁期(農作業の忙しい時期)と重なったため、1か月遅らせた「月遅れ盆」(8月15日)が多くの地域で採用されました。

8月15日をお盆の中心と考え、8月13日から16日までの4日間にお盆の催しや風習が行われています。

現在でもお盆は多くの家庭でお墓参りや供養が行われ、ご先祖様を偲ぶ大切な行事です。

お盆の意味と代表的な行事

現代のお盆の役割

お盆はご先祖様の霊を家に迎え入れ、感謝の気持ちを伝え供養するための大切な行事です。

お盆の代表的な風習である「精霊流し」「お墓参り」「送り火・迎え火」などを行う中で、ご先祖様を敬う心を育む機会とされています。

また家族が集まり共に過ごすことで、家族の絆を深める役割も果たします。

お盆の時期には特別な供養が行われるため、多くの人が帰省し実家で親族と共に過ごすことが一般的です。

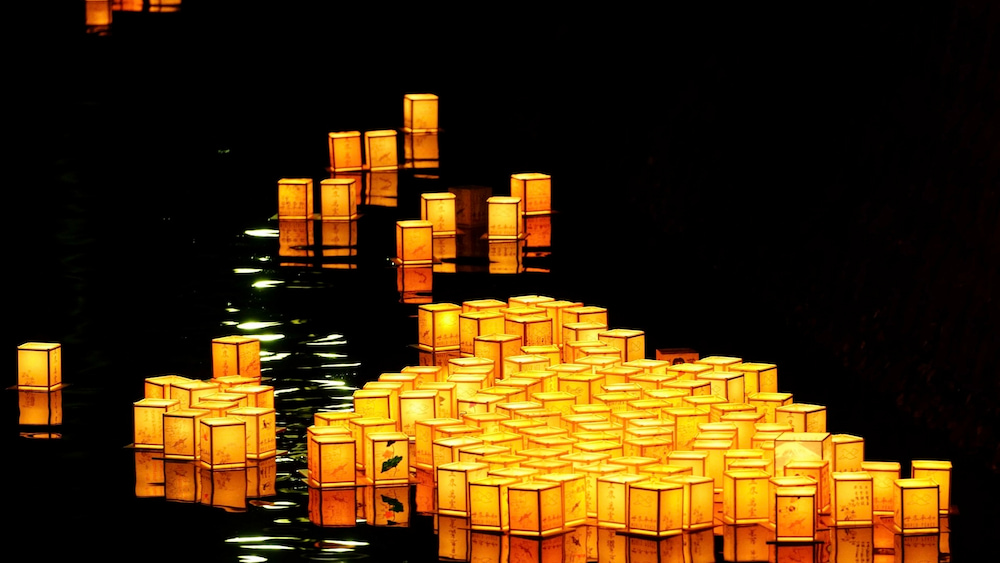

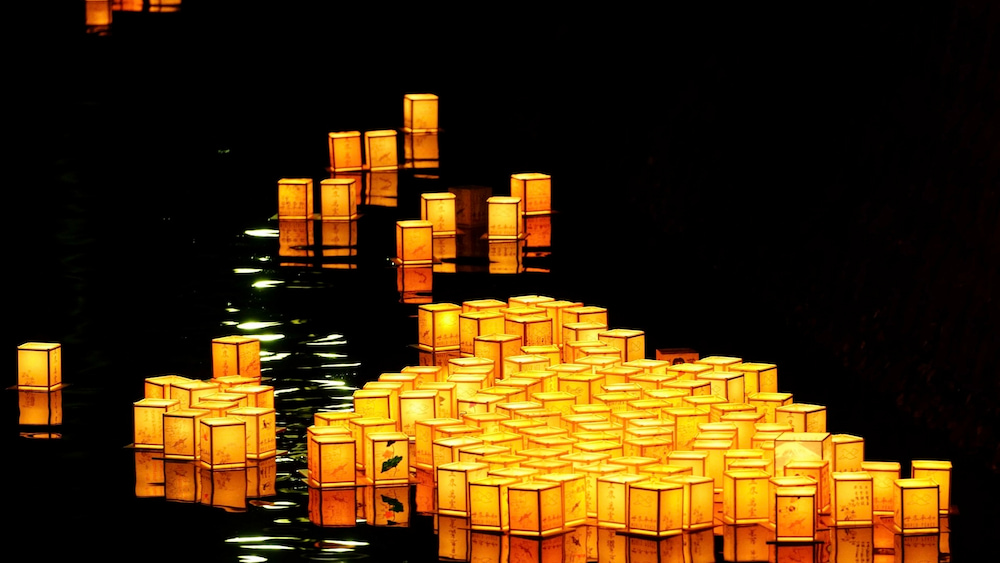

精霊流し

精霊流しはお盆の最後に行われる、亡くなった人の霊を弔うために灯篭や精霊船を川や海に流す供養方法です。

とくに長崎の精霊流しは全国的に有名で、豪華な精霊船を作り鐘や爆竹の音とともに送り出します。

この長崎の精霊流しは故人の魂を送ると同時に、新たな門出を祝う意味合いも持っています。

熊本の川尻では静かに灯篭を流す形式が主流で、幻想的な光景が見られるでしょう。

また岐阜県の飛騨では「灯籠流し」として、川に浮かべた灯籠が水面にゆらめく光景が見られます。

地域ごとに特色が異なりますが、それぞれ亡くなった人への敬意と感謝の気持ちが込められています。

迎え火・送り火

「迎え火」と「送り火」はお盆の期間中に先祖の霊を迎え入れ、そして送り出すための儀式です。

「迎え火」はお盆の初日である盆入りの日(7月または8月13日の夕方)に行われ、この火は先祖の霊が迷わずに自宅へ戻れるように目印として焚かれます。

「送り火」はお盆の最終日である盆明けの日(7月または8月16日の夕方)に行われ、霊が再びあの世へ無事に戻れるよう願いを込めて焚かれるのです。

山に大の字が浮かび上がる「京都五山送り火」など、地域によっては大規模な送り火行事が行われることもあります。

地域や宗派によって異なる部分もありますが、この儀式を通じて先祖への感謝と供養の心を表します。

盆踊り

盆踊りは先祖供養と地域の交流を目的とした、日本の伝統的な踊りです。

起源は平安時代中期の僧侶である空也上人(くうやしょうにん)が始めた「踊り念仏」といわれています。

空也上人は念仏を広めるために、踊りながら念仏を唱える形式を取り入れました。

この踊り念仏は後に全国に広まり、鎌倉時代には一遍上人によってさらに普及します。

一遍は人々が集まる場所で舞台を設け、輪になって歌い踊ることで念仏信仰を広めます。

これが庶民文化と結びつき娯楽的要素が加わったことで、江戸時代には現在の形式に近い形になりました。

盆踊りは地域ごとに異なる踊り方や音楽があり、代表的なものでは「阿波踊り」や「郡上おどり」があります。

現代では宗教的意義だけでなく地域文化や観光資源としても重要視されており、国内外で広く親しまれているのです。

現在では宗教的な要素よりも地域ごとの特色を持つ祭りへと発展し、夏の風物詩となっています。

現代のお盆の過ごし方と注意点

近年のお盆の過ごし方の変化

かつては家族全員が集まり、実家で過ごすのが一般的なお盆の過ごし方でした。

しかし近年ではそのスタイルも変化しています。

核家族化やライフスタイルの多様化により、帰省せずに自宅で簡単な供養を行う人も増えています。

長期休暇を利用して旅行に出かける人も多く、お盆の過ごし方は家庭ごとに異なるようになりました。

お盆は大型連休として捉えられがちですが、ご先祖様を供養する意味を忘れずに過ごすことが大切です。

仕事が忙しい人向けの簡単なお盆供養

仕事が忙しくて帰省できない人でも、簡単な方法でお盆供養を行うことができます。

たとえば自宅の仏壇や写真の前にお花やお供え物(果物やお菓子など)を用意し、手を合わせてご先祖様に感謝の気持ちを伝えるだけでも十分です。

またオンラインでお寺に供養を依頼するサービスも増えており、遠方にいてもお盆の供養を行うことができます。

動画やライブ配信を利用したリモート法要もあり、家族が離れていても一緒にお祈りすることが可能です。

お盆の時期に合わせて少しでも時間を作り、お寺やお墓に参拝することもおすすめです。

短時間でもご先祖様を思い出し、心を込めて手を合わせることが供養になります。

お盆期間の交通渋滞や混雑を避けるコツ

お盆の時期は帰省ラッシュが発生し、交通機関が混雑します。

混雑を避けるには、ピークを外した移動計画を立てるとよいでしょう。

具体的には連休前日の夜や、連休の最終日を避けることで比較的スムーズに移動できます。高速道路を利用する場合はETC割引を活用し、深夜や早朝の移動を検討するのも有効です。

新幹線や飛行機を利用する場合は、座席指定や事前予約を早めに行うことで当日の混雑を避けることができます。

さらに混雑状況をリアルタイムで確認できるアプリやウェブサービスを活用し、最適なルートを選択することもおすすめです。

柔軟な計画を立て、お盆期間中の移動を快適にしましょう。

まとめ【お盆の意味を理解し家族やご先祖様とのつながりを大切にしよう】

今回はお盆について解説しました。

現代ではライフスタイルの変化に伴いお盆の過ごし方も多様化していますが、大切なのはご先祖様を思い感謝する心です。

帰省やお墓参りが難しい場合でも、自宅で手を合わせたりお供えをしたりすることで供養の気持ちを表すことができます。

お盆の意味を理解し家族やご先祖様とのつながりを大切にしながら、それぞれの方法で心を込めて過ごしましょう。